Contents

1.3 (Re)traduire les classiques africains

1.5 50 years of Contemporary French Civilization (North Carolina State University)

1.7 ASMCF Annual Conference 2025 (University of Kent)

1.8 Francophone Perspectives on New and Radical Forms of Care

1.8 Alice Diop’s Cinema: (Re)formulating the Real (Duke University)

1.9 Queer Creoles in French and Francophone Contexts (MLA 2026)

1.10 ReFocus: The Films of Nabil Ayouch

1.12 Movement (University of South Carolina)

1.13 Conditions (King’s College London)

1.15 The Hospital in Contemporary French and Francophone Thought, Literature, Film and Visual Art

1.17 Nature et environnement dans la littérature de jeunesse des pays francophones (Sousse Tunisie)

1.18 Créations littéraires et lectures (Safi, Maroc)

1.19 Afrotopies. La science-fiction africaine contemporaine

1.21 Littératures : légitimité et (l)égalité

1.22 Boualem Sansal et la littérature mondiale / Boualem Sansal and World Literature

1.23 Et plus ultra… III. L’outre-vie dans les littératures francophones (Lille)

2.26 Migration, Place/making and Belonging (University College Cork)

2.1 The Simon Gaunt Postgraduate Travel Grant 2025

2.2 SFS Visiting International Fellowship scheme

2.3 ASMCF Peter Morris Memorial Postgraduate Travel Prize 2025

2.4 French, Assistant (Tenure-Track) Professor, Bellevue College

2.5 Inst/Ast Prof – Fixed Term, Michigan State University

2.6 Visiting Assistant Professor of French, College of Charleston

2.7 Chair – Department of Modern and Classical Languages, George Mason University

2.8 Stipendiary Lecturership in French, University of Oxford, Christ Church

3.1 Modern French History Seminar at the IHR

3.2 NYC Area French History Group

3.3 Séminaire « Des statues pour mémoire? Colonialisme et espace public »

3.4 Haiti and the World: Global Encounters of the Past, Present, and Future

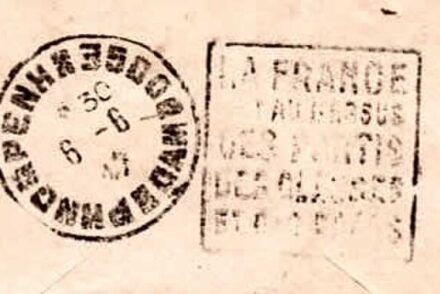

3.5 La Revue des Colonies : Réseaux diasporiques et combats abolitionnistes

3.7 Conducting Interviews: Oral History

4.1 A Comparative Literary History of Modern Slavery: The Atlantic world and beyond

4.2 The Productivity of Negative Emotions in Postcolonial Literature

4.3 DOSSIER : Des statues pour mémoire ? Colonialisme et espace public en France

4.4 Theories and Methodologies: Mariama Bâ’s Souvenirs of Lagos

4.5 Repeating Revolutions: The French Revolution and the Algerian War

4.6 Le rayonnement des littératures africaines: 30 ans de création et de pensée-Revue Cinétismes

4.7 Indispensables et indésirables : Les travailleurs coloniaux de la Grande Guerre

1. Calls for Papers/Contributions

1.1 Death and Militancy: Interdisciplinary Perspectives on Death, Dying, and Revolution in the Francophone World, ca. 1960-1980 (Université du Québec à Montréal – Montréal, Québec)

Death and Militancy: Interdisciplinary Perspectives on Death, Dying, and Revolution in the Francophone World, ca. 1960-1980

November 7-8, 2025 (Université du Québec à Montréal – Montréal, Québec)

In late 1963, while waiting for his trial for terrorism, Georges Schoeters wrote a letter from prison in Montréal. One of the founders of the Front de Libération du Québec, Schoeters outlined the stakes of the struggle for Québec’s independence before signing the missive: “L’indépendance ou la mort.”1 Other francophone revolutionaries and militants in these years repeated similar calls to action; the slogans “patrie ou mort” or “la liberte ou la mort” were repeated in pamphlets, letters, and graffiti.

While many activists pledged to die for their cause if needed, all paid tribute to those who had sacrificed their lives on the altar of the revolution. In a declaration from Algiers, Ernesto “Che” Guevara declared that “there are no borders in our struggle to the death.”2 In dying himself in 1967, Guevara became one of many martyrs who made the ultimate sacrifice for the cause. Martyrs of the revolution lived on in the pages of revolutionary publications, in speeches, literature and in art. From France to Québec, from Cuba to Algeria, whether as watchword, symbol, or lament, death both haunted and galvanized revolutionary movements. Militants mobilized the threat, reality, or promise of death to call people to resist and fight.

Today, militants also mobilize the idea or fear of death to call for resistance in the context of diverse crises. In looking back at the way these ideas were used and absorbed by militants in the wake of formal decolonization (1960-1980), this conference aims to give space to a discussion around death and revolutionary militancy and emancipatory movements in the French-speaking world. The interdisciplinary, bilingual (French and English) two-day event will bring together scholars studying the relationship between death and militancy in the francophone world.

Potential themes for presentations include but are not limited to the following thanatological themes:

- ● Death and Marxist thought

- ● Suicide and self-death

- ● Religion, secularism, and martyrdom

- ● Grief, trauma, and emotion

- ● Gender, race, and identity as motivation or response to death

- ● Indigeneity, nationhood, and individual or collective belonging

- ● Terror and state violence

- ● The (il)legality and (il)legibility of death

- ● Representations of death and dying in literature or poetry, films, plays or art

- ● Funerals, Memorialization and Commemoration

We especially welcome contributions that pay attention to the global or transnational dimensions of these questions.

The conference will take place November 7 – 8, 2025 on the campus of the Université du Québec à Montréal. Presenters will be expected to pre-circulate and read one another’s papers. In addition to finding productive space in comparative and interdisciplinary work on death and militancy, this event aims to create a network of scholars in and beyond Canada who can continue to explore these questions together.

Those interested should submit the following information by Tuesday, March 25, 2025: title and abstract (300 words max) of your contribution, a brief CV (2 pages), and a short bibliography/biography of your relevant work (150 words). All participants should have proficiency in French and English.

Thanks to funding from the Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité et Démocratie (CRIDAQ), the organizers will be able to provide travel funds for some participants, with priority going to non-permanent and graduate student presenters. We are in the process of applying for additional funding from the SSHRC which would provide additional travel expenses for other participants. If secured, these funds would also allow us to produce two publications based on material presented at the conference: a special edition of a journal and an edited volume. Contributions will be selected after the conference.

Please send any questions or concerns to Sarah K. Miles (UQAM, CRIDAQ) at

skmiles3@gmail.com. The organizational committee also includes: Doyle Calhoun (University of Cambridge), Roxanne Panchasi (Simon Fraser), Donald M. Reid (University of North Carolina at Chapel Hill), Stéphane Savard (UQAM), and Jean-Philippe Warren (Concordia University).

1 Georges Schoeters, “Lettres de Georges Schoeters,” Parti Pris 1, no. 2 (November 1963), 6.

2 Ernesto Guevara, “At the Afro-Asian Conference in Algeria,” from The Che Reader (Ocean Press, 2005) cited by Marxists.org. https://www.marxists.org/archive/guevara/1965/02/24.htm.

Mort et militantisme: Recherches interdisciplinaires sur les conceptions de la mort, mourir et la révolution dans le monde francophone, 1960 à 1980

November 7-8, 2025 (Université du Québec à Montréal – Montréal, Québec)

Vers la fin de 1963, Georges Schoeters écrivit une lettre de sa cellule en prison à Montréal. Belge, révolutionnaire et l’un des fondateurs du Front de libération du Québec, Schoeters décrivit l’importance de son combat pour l’indépendance du Québec et finit sa lettre : « L’indépendance ou la mort. » 3 Dans les années qui suivirent, des militants et des révolutionnaires francophone répétèrent cet appel à l’action; dans des lettres, slogans et graffitis ils disent la patrie ou la mort ou révolution jusqu’à la mort.

Dans une déclaration à Alger, Ernesto Guevara, dit « le Che », proclama qu’il « n’avait pas de frontières dans notre combat à mort ».4 Ceux qui sont morts pour leur cause vivaient encore dans les journaux révolutionnaires, dans les discours, la littérature et les œuvres d’art, et dans les mémoires de ceux qui les suivirent. De la France au Québec, de Cuba au Vietnam en passant par l’Algérie, comme mot-clé, symbole ou complainte, la mort à la fois hantait et galvanisait les mouvements révolutionnaires. Les militants francophones mobilisaient la menace, la réalité ou la promesse de la mort pour appeler le peuple à résister et à lutter.

Aujourd’hui, les militants mobilisent l’idée ou la peur de la mort pour appeler à la résistance face à diverses crises. En rétrospective, en examinant la manière dont ces idées ont été utilisées et absorbées par les militants dans le sillage de la décolonisation formelle (1960-1980), cette conférence met en lumière une réalité souvent occultée : l’importance de la mort au sein des mouvements émancipateurs dans le monde francophone. « Mort et militantisme » est une conférence interdisciplinaire et bilingue (français et anglais) qui se tiendra les 7 et 8 novembre 2025 sur le campus de l’Université du Québec à Montréal. Les presentateur.e.s devront faire circuler leur texte et lire celui de leurs co-conférencier.e.s. Cet événement donnera l’opportunité à ceux et celles qui étudient la relation entre la mort et le militantisme dans les années soixante et soixante-dix dans le monde francophone de se réunir. Dans nos travaux comparatifs et interdisciplinaires, nous aurons la chance d’approfondir notre compréhension de ce sujet et, nous l’espérons, de créer un réseau de chercheurs qui pourra continuer à traiter de ces thèmes dans les années à venir.

Voici une liste (non exhaustive) de thématiques thanatologiques potentielles :

- ● La mort et le marxisme

- ● Suicide et mort volontaire

- ● Religion, laïcité et martyre

- ● Peine, traumatisme et émotion

- ● Genre, race, et identité comme motivation ou réponse à la mort

- ● L’indigenéité, nation(alism) et appartenance individuelle ou collective

- ● Violence étatique et terreur et terrorisme

- ● L’(il)légalité et l’(in)compréhensibilité de la mort

- ● Représentation de la mort dans la littérature ou la poésie, les films, les pièces de théâtre

ou l’art

- ● Funérailles, enjeux mémoriels et commémoration

Nous invitons particulièrement les travaux qui traitent de la dimension internationale ou globale de ces sujets.

Les intéressés doivent soumettre les informations suivantes avant le mardi 25 mars 2025 : titre et sommaire de la présentation (300 mots maximum), CV abrégé (2 pages), et une brève biographie et bibliographie de vos travaux pertinents (150 mots). Les participants devront être capables de travailler en français et en anglais.

3 Georges Schoeters, “Lettres de Georges Schoeters,” Parti Pris 1, no. 2 (November 1963), 6.4 Ernesto Guevara, “At the Afro-Asian Conference in Algeria,” from The Che Reader (Ocean Press, 2005) cited by Marxists.org. https://www.marxists.org/archive/guevara/1965/02/24.htm.

Le soutien du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité et la Démocratie (CRIDAQ) nous permettra de défrayer les déplacements de certains participants, avec priorité donner aux étudiants de 2e ou 3e cycle et aux chercheurs dans des positions non permanentes. Nous espérons recevoir du financement supplémentaire du CRSH qui nous permettrait d’offrir plus de financement aux participants ainsi que d’organiser la publication de deux travaux collectifs après la conférence (un dossier thématique avec une revue académique et un volume collectif). Les contributions pour ces futures publications seront sélectionnées après la conférence.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire à Sarah K. Miles (UQAM, CRIDAQ):

skmiles3@gmail.com. Le comité scientifique inclus: Doyle Calhoun (University of Cambridge), Roxanne Panchasi (Simon Fraser University), Donald M. Reid (University of North Carolina at Chapel Hill), Stéphane Savard (UQAM), et Jean-Philippe Warren (Université Concordia).

We invite proposals for contributions to an edited volume exploring the interfaces between laughter and medicine. Developing from a British Academy/Wellcome Trust-funded conference held at the University of Birmingham in November 2024, this volume will put the medical humanities in dialogue with healthcare provision and the medical sciences so as to bridge the divides between the clinic, the laboratory, cultural history, literature, and the arts in Western cultures from the classical period to the present day.

The volume aims to present a transdisciplinary account of the cultural, social, diagnostic, therapeutic, and physiological implications of the laughter that characterizes—and is elicited by—real and fictional interactions among physicians, patients and the general public, inside and outside the clinic. Laughter is not always the “best medicine”, nor is laughter linked only to comedy and enjoyment. Without excluding the curative or the comic, this project hopes to uncover the more complex and sometimes darker aspects of the relationship between laughter (both voluntary and involuntary) and medicine that are often obscured by facile idioms and clichés. “Healing laughter” differs markedly in character and effects from pathological laughter; hysterical laughter; forced or bitter laughter; laughter serving to mitigate awkwardness in, or failures of, communication; laughter intended to deceive; or laughter signifying fear, discomfort or aggression. The irony and other double-coded signifiers that abound in comic and parodic representations of medical practitioners and their patients, as well as in medical metaphors and allegories deployed in diverse discursive contexts, often reveal medicine’s paradoxical place in various cultural imaginaries and in individual and collective experience.

Submissions may respond to questions including, but not limited to, the following:

- How and why is laughter represented, elicited, and mobilized in connection with medicine in the temporal and spatial arts (literature, cinema, print and digital media, performing arts, sculpture, etc.) in particular historical and cultural contexts and moments? What ideological, aesthetic, cultural, and other issues are bound up with or thought through the nexus between laughter and medicine?

- What does synchronic and diachronic comparison reveal about the specificity of particular representations of laughter and medicine and about the historical evolution of their cultural construction? How do evolving cultural and artistic representations inform, and how are they informed by, the development of medical science and practice?

- How and why does laughter occur in the context of illness and death, as well as in routine healthcare provision? What is its significance? What functions does it serve?

- What are laughter’s causes and effects from a physiological and psychological standpoint? What does the phenomenon of laughter reveal about the relationships between mind and body and between physical, mental, and emotional health?

- How and with what stakes has the relationship between laughter and medicine been theorized at different moments in intellectual and cultural history? How does the thinking of laughter in medical contexts fit into larger cultural formations and reflect or revise scientific models?

- What are the poetic and ideological effects and stakes of the ludic medicalization, in various discursive contexts, of aspects of life and culture that are not (necessarily or customarily) imagined in medical terms?

- What are the implications of the relationship between laughter and medicine from a philosophical perspective?

- What are the sociological implications of the nexus between laughter and medicine, especially in relation to contexts and patterns of (mis)communication and to the negotiation of social identities linked to profession, class, gender, ethnicity, etc.?

- What roles does laughter play in relation to disability and disability studies?

In order to accommodate the different disciplinary norms corresponding to the diverse fields that will be represented in the volume, we will accept proposals for chapters ranging in length from 3,000 to 10,000 words. Each chapter should make a contribution in its own discipline while making an effort to remain intelligible to an interdisciplinary academic audience.

Chapter proposals should take the form of a 500-word abstract including a title; a brief overview of scholarly or scientific contexts; a concise articulation of the research question and/or aims to be addressed; the tentative theses, conclusions, and/or arguments to be advanced in the chapter; and an estimated word count for the chapter. Authors should also provide an abbreviated CV.

It is hoped that the volume proposal will be submitted in July 2025 to the Proceedings of the British Academy series, which has expressed interest in the project. Contrary to what its name might suggest, this series, currently published through Oxford University Press, produces high-quality, rigorously peer-reviewed themed volumes developing from conference projects that have earned support from very competitive British Academy grants. Following notification of the acceptance of the book proposal, contributors will be asked to submit their completed chapters within six months.

Submissions should be sent to both p.barta@surrey.ac.uk and lucas.wood@ttu.edu

by March 15, 2025.

1.3 (Re)traduire les classiques africains

L’équipe de la revue Itinéraires. LTC a le plaisir de vous faire part de ses deux nouveaux appels à contribution.

(Re)traduire les classiques africains, dossier coordonné par Pierre Leroux, Carole Boidin, Alice Chaudemanche, Stefania Cubeddu-proux, Nathalie Carre

Date limite d’envoi des propositions : 1er mars 2025

Qu’il s’agisse de faire entendre la « Bonne Nouvelle » dans les langues d’Afrique, ou de raconter des « petits contes nègres pour les enfants des Blancs » (Raymond Queneau), la traduction a joué très tôt un rôle essentiel dans la constitution de corpus littéraires en Afrique. Récemment, la création de deux revues spécialisées et la parution, entre autres, d’un ouvrage sur les “translation imperatives” témoignent d’un regain d’intérêt pour cette pratique qui mêle des enjeux linguistiques, esthétiques et politiques. Prenant appui sur cette réflexion, ce dossier se propose d’examiner plus particulièrement le phénomène de la retraduction, compris comme le fait d’offrir une nouvelle traduction d’un ouvrage déjà disponible dans la langue cible. En effet, en inscrivant la pratique de la traduction dans une perspective diachronique, la retraduction permet d’esquisser un nouveau regard sur l’histoire des littératures d’Afrique et des littératures en Afrique. Retraduire une œuvre, c’est confirmer son statut, légitimer sa place dans la langue d’accueil, se donner l’occasion de la réinterroger.

Pour lire le texte complet de l’appel et accéder aux informations pratiques : https://journals.openedition.org/itineraires/15319

Égologie : ce que je veut dire, dossier coordonné par Vianney Dubuc et Nicolas Mazel

Date limite d’envoi des propositions : 15 février 2025

L’objectif de ce numéro de la revue Itinéraires est de prolonger la réflexion du séminaire pluridisciplinaire intitulé « Dire je : du Moyen Âge à nos jours » qui s’est tenu à l’Université Lyon 2 et à l’École Normale Supérieure de Lyon durant l’année 2023-2024. L’expression de la première personne est une question traditionnelle et qui demeure centrale dans de nombreuses études : le pronom je est tout autant court et banal qu’il est un lieu indéfini, fuyant et inépuisable.

Nous souhaitons dans ce dossier mettre en avant les différentes approches possibles de l’expression de la première personne afin de souligner qu’il existe un vaste champ d’étude, qu’on pourrait nommer « égologie », qui transcende les disciplines et les méthodologies pour éclairer ce pronom je.

Dans ce numéro, nous croiserons les perspectives du séminaire de recherche lyonnais avec celles de la revue Itinéraires. Nous proposons d’orienter notre exploration autour de quatre axes principaux qui conservent l’esprit généraliste, transdisciplinaire et transhistorique du projet initial.

Les langues de rédaction acceptées sont le français, l’anglais, l’espagnol et l’italien.

Pour lire le texte complet de l’appel et accéder aux informations pratiques : https://journals.openedition.org/itineraires/15314

English

Egology: what I means

Deadline for sending proposals: February 15, 2025

The aim of this publication of the journal Itinéraires is to extend the reflections of the multidisciplinary seminar entitled ‘‘Dire je: du Moyen-Âge à nos jours’’ (Saying I: from the Middle Ages to the 21st century), which was held in Lyon (Université Lumière Lyon 2 and École Normale Supérieure de Lyon) in 2023-2024. In this publication, we wish to highlight the different possible approaches to the expression of the first person, in order to emphasise that there is a vast field of study, which could be called ‘‘egology’’, transcending disciplines and methodologies in order to shed light on the uses of the pronoun I.

In this publication, we combine the perspectives of the Lyon research seminar with those of the journal Itinéraires. We propose to orientate our exploration around four main axes that retain the generalist, transdisciplinary and transhistorical approach of the initial project.

The editorial languages accepted are French, English, Spanish and Italian.

To read the full text: https://journals.openedition.org/itineraires/15323.

1.4 Colloque international Francophonies, divers(c)ités, polyphonies : comment habiter le monde en plusieurs langues ? (Saint-Louis, Sénégal)

Appel à communication : Colloque international Francophonies, divers(c)ités, polyphonies : comment habiter le monde en plusieurs langues ?

Saint-Louis du Sénégal 20, 21, 22 Mai 2025

Argumentaire

Francisation et dynamique d’un monolinguisme politiquement construit et imposé !

Issu d’un contexte multilingue très dense qu’il a partagé avec le latin et plusieurs langues locales, le français a connu une aventure extraordinaire qui l’a vu devenir une des plus puissantes langues internationales et une des langues les plus parlées dans le monde. Cette ascension fulgurante et ce changement de statut et de dimension extraordinaires relèvent à la fois de dynamiques sociolinguistiques et de construction socio-politique. En effet, face au puissant latin, médium étranger jouissant exclusivement du statut de langue officielle, mais de plus en plus impopulaire et incomprise des masses, François Ier, a décidé d’officialiser le français qui s’était imposé comme la principale langue véhiculaire du royaume à travers les ordonnances de Villers Cotterêts de 1537 et de 1539. Cette décision historique audacieuse marque un tournant décisif dans l’évolution fulgurante de la langue à travers les âges et les lieux. Toutefois, il faut bien noter que, plus qu’une simple progression, le développement du français a plutôt suivi une tendance hégémonique en France et hors de la France. Cette tendance relève en partie du fait que le français, en se substituant au latin, a pris les mêmes fonctionnalités et les bases glottophagiques qui ont fondé ce dernier (langue de symbole de la colonisation de Rome). Ils s’y ajoutent les fortes idéologies socio-politiques qui ont été inculquées à la langue par différents régimes en France et dans les colonies : Langue-Nation, langue symbole du rayonnement de la monarchie, langue de l’élite, langue du colon, langue symbole de l’unité de la monarchie, de l’empire et plus tard de la République…, autant d’idéologies qui lui ont collé l’étiquette d’une langue d’assimilation.

C’est ce rapport qu’au cours de son évolution hégémonique, en France et hors de la France, ce modèle d’imposition du français a participé à écraser des langues et des cultures en imposant un monolinguisme à des contextes pourtant très multilingues (France, Afrique…). Fondé et bâti sur le mythe du « un » et la phobie du « plusieurs », il a favorisé des formes de dichotomisation sociale en promouvant un usage unique, le plus souvent élitiste, en écartant les usages autres. C’est ce qui fait dire justement à Feussi (2020) que le français est une langue historiquement insécurisante. Ces considérations donnent toute sa pertinence ainsi la création de la Francophonie.

Sur les ruines du monolinguisme, la Francophonie pour un nouveau partenariat linguistique, culturel…

Mise en place à la fin de la colonisation en Afrique à travers un processus dont les bases ont été mises en place en 1970 à Niamey avec la création de l’ACCT, la Francophonie, indépendamment de ces bases géopolitiques et économiques, s’est résolument inscrite dans une dynamique de déconstruction et reconstruction : déconstruction les tendances exclusives et élitistes liées à la langue française dans le contexte hexagonal et hors de l’Hexagone, construction d’un nouveau partenariat linguistique entre le français et les autres langues avec lesquelles il est en cohabitation dans différents contextes (africaines, asiatiques et français). Il s’agit, en somme, sur les ruines du monolinguisme artificiel, déformateur, ségrégationniste, idéologiquement imposé, d’offrir la possibilité au français de transiger de manière complémentaire avec d’autres langues et d’autres cultures, de s’enrichir et d’enrichir au “rendez-vous du donner et du recevoir”. Ce nouveau partenariat linguistique permet ainsi, au moyen de la langue commune devenue multicolore, de bâtir des ponts pour une meilleure circularité des connaissances, des espaces d’échanges pour faire transiger les cultures dans leur grande variété et richesse, pour aménager des espaces de dialogues permettre aux peuples de s’enrichir de leurs communes différences.

Tout récemment en 2023, l’inauguration de la cité internationale de la langue française Villers Cotterêts par Emmanuel Macron s’inscrit dans cette même dynamique. Il s’agit d’une part de commémorer cette décision hautement audacieuse de François Ier qui fut un tournant décisif dans l’aventure extraordinaire de la langue française, de faire de ce lieu, le château de Villers Cotterêts, un lieu symbolique de la Francophonie, un creuset de brassage et de dialogue culturel pour plusieurs pays et plusieurs continents autour du socle commun que constitue le français.

Ce nouveau positionnement d’ouverture et d’inclusion offre une floraison de découvertes et de renouvellement et pour l’Afrique, des possibilités infinies de déconstruction et de reconstruction pour un changement de paradigme dans divers champs : littérature, linguistique, culture… Ces dynamiques nous intéresserons particulièrement à l’occasion du colloque de Saint-Louis.

Plurilinguisme/Multiculturalisme, la voie/voix de tous les possibles !

La dynamique intégrale qui se tisse dans et autour du français, langue fédératrice, ouvre-la voie/voix à l’éclosion des langues, des littératures, des cultures dans leur grande richesse, leur diversité et leur singularité. Il s’agit de libérer toutes les énergies dormantes dans une parfaite symbiose pour reprendre Senghor, pour mieux explorer et mettre à profit les potentiels multiples des Francophonies.

Un nouvel élan pour les langues minorisées (les langues africaines, les langues régionales, le français)

Pour les langues africaines longtemps minorées, l’heure est au renforcement et au développement. Partant des multiples travaux de description, de codification, d’outillage et de renforcement terminologique, ces langues sont en phase de devenir de véritables langues de développement capables de servir de véhicule aux politiques publiques. A ce propos, l’émergence et le développement de l’enseignement bi/plurilingue ouvrent des perspectives plus que prometteuses pour de nouveaux statuts : langue enseignée et langue d’enseignement, langue de développement et langue d’employabilité. En France et ailleurs, les langues régionales, longtemps menacées d’extinction, connaissent une relative reconnaissance à travers notamment des actions de promotion, d’enseignements et de diffusion. Par ailleurs, le français également a su s’adapter et se réinventer pour devenir aujourd’hui, grâce à la reconnaissance de tous les usages, une langue plus riche, plus colorée et plus inclusive. La mise en place du Dictionnaire des Francophones de même que le projet de la grande grammaire du français avec Anne Abeillé illustrent bien ces dynamiques inclusives. Ces changements de paradigmes notés pour les langues impactent les littératures africaines.

Brûler la bibliothèque coloniale, réécrire l’histoire de l’Afrique et du monde, relier les îles artificiellement créées par le pont de la langue !

Parmi les pancartes brandies lors des manifestations du Black Lives Matter, on en a vu arborant les trois lettres RMF. C’est en mars 2015 que le mouvement Rhodes must fall (RMF) débute au campus social de l’Université du Cap en Afrique du Sud dans laquelle se trouve une statue à l’effigie de Cecil Rhodes (1853-1902). Les étudiants qui identifient C. Rhodes à une figure archétypale du colonialisme voient dans sa statue une revalorisation du fait colonial dont il faut déboulonner tous les piliers. L’écho de la littérature est sonore, prolongeant les suites d’un procès entrevu depuis la « trahison » de L’Enfant noir. Le héros de La plus secrète mémoire des hommes, Diégane Latyr, clarifie la rancune des écrivains de sa génération : « Nous déplorons que certains d’entre nos anciens aient versé dans les négreries de l’exotisme complaisant » (Sarr, 2021, p. 49) au lieu d’engager l’inévitable débat. Il s’agit plus que jamais de liquider l’affaire coloniale pour faire découvrir l’Afrique et toutes les anciennes colonies dans leurs divers(c)ités ethniques, religieuses, linguistiques. Ainsi, devenus citoyens du monde et parfois s’exprimant loin du continent, de nombreux auteurs africains, cosmopolites et polyglottes, cherchent à représenter l’Afrique au monde et le monde aux Africains. Mais, il s’agira aussi d’interroger le devenir du continent et du monde face à l’urbanité galopante, mais surtout, face à l’avènement de l’intelligence artificielle.

Urbanité, expressions urbaines en francophonie

La ville se pare et se parle à travers de foisonnantes récupérations et réinventions sémantiques. La francophonie s’est toujours nourrie des parlers urbains aussi inattendus que inspirants. Il s’agira d’en interroger les orientations actuelles et les enjeux qu’elles soulèvent en creux dans un processus de mutations très rapides qui mettent en jeu l’altérité, le métissage, l’hybridation, la mobilité, les nouvelles formes de communication, les arts modernes etc.

Intelligence artificielle et analyse littéraire : quel avenir envisager ?

Avec quel moi se fera l’interlocution littéraire quand les algorithmes seront de « l’autre côté » de la page ? La part de l’intelligence artificielle dans l’avenir de la critique littéraire se pèse dès à présent. Ceci tuera-t-il cela ? ou encore quelle sera la part de marché de l’Humain dans divers champs de compétences des sciences humaines et sociales ? Quels sont les opportunités et les dangers liés au développement de l’IA dans nos différentes disciplines : linguistiques, traduction, littérature, critique, enseignement ? Ou encore comment gérer la question de la propriété intellectuelle dans un tel contexte. Plus que jamais, avec l’avènement de l’IA l’idée selon laquelle le monde est un village planétaire est plus qu’une réalité Le colloque de Saint-Louis sera ainsi l’occasion de (re)visiter à travers des approches variées, disciplinaires, pluridisciplinaires et interdisciplinaires ces différentes questions et problématiques qui font sens et signifient particulièrement dans la Francophonie. Ancienne ville coloniale, capitale de l’AOF, ville multiculturelle, multiethnique et multiraciale, ville multilingue où Jean Dard a expérimenté depuis 1817 l’enseignement avec les langues africaines, Saint-Louis reflète bien ces différentes questions qui se cristallisent dans la thématique du colloque : Francophonies, divers(c)ités, polyphonies : comment habiter le monde en plusieurs langues ? Le colloque aura pour objectif d’interroger toutes les attitudes, pratiques et initiatives permettant de promouvoir la diversité dans les diverses cités francophones, d’offrir la possibilité à toutes les voix de la Francophonie et du monde de résonner à travers des voies multiples et complémentaires.

Bibliographie indicative : Beniamino Michel. La francophonie littéraire. Essai pour une théorie. Paris : L’Harmattan, 1999 LAYE, Camara. 2007 (1re éd. 1953). L’Enfant noir, Pocket. 224 p. (ISBN 9782266178945) Daff, Moussa. 2009. « Dialogues des cultures, diversités linguistiques et culturelles et migrations dans un contexte de mondialisation ». Conférence internationale sur le Dialogue des civilisations et la diversité culturelle, OIF et l’ISESCO, Kairouan, Tunisie. Daff, Moussa. 2008, « L’enseignement du français et des langues partenaires en Afrique ». In Jacques Maurais, Pierre Dumont, Jean-Marie Klinkenberg, Bruno Maurer, Patrick Chardenet, L’avenir du français. Editions archives contemporaines et Agence Universitaire de la Francophonie, p105-110. Feussi, Valentin et Lorilleux, Joanna. 2020. (In)sécurité linguistique en francophonies Perspectives in(ter)disciplinaires. Paris : L’Harmattan. Gerald, Antoine et Cerquiglini, Bernard (eds), Histoire de la langue française 1945-2000 Lagab Nacerddine. « La littérature francophone africaine, une littérature mondiale en langue française. Le cas d’Alain Mabanckou ». Synergies Afrique des Grands Lacs, n°10, 2021, pp. 27-52. Lievois Katrien et Verstraete-Hansen. 2022. « La littérature francophone subsaharienne en traduction : propositions pour l’étude de la circulation d’une littérature ‘’semi-centrale’’ ». Meta, Vol. 67, n°2, pp. 297-320. Proust, Marcel. 1954. Contre Sainte-Beuve. Paris: Gallimard. Riffard, Riffard. 2006. « Francophonie littéraire : quelques réflexions autour des discours critiques ». Lianes, n°2, pp.1-10. Sarr, Mohamed Mbougar. 2021. La plus secrète mémoire des hommes. Paris : Éditions Philippe Rey. Walter, Henriette. 1988. Le français dans tous les sens. Paris : Robert Laffont Paris.

Axes thématiques : À titre indicatif, toutes les contributions en lien avec les axes suivants seront attendues : 1. Langue française et imaginaires des peuples ; 2. Multilinguisme et plurilinguisme ; 3. Hybridité et métissage en langue, en esthétique ; 4. Description et dynamique des langues en francophonie ; 5. Ecritures de/sur l’Afrique, configuration des possibles ; 6. Lectures africaines de la bibliothèque coloniale ; 7. Langue, littérature, marge, inclusion ; 8. Ecriture et création féminine en contextes francophones ; 9. Langue française, écriture et transgression ; 10. Intelligence artificielle et analyse littéraire : la mort du critique ?; 11. Anglicisation et Francophonie ; 12. Français de création et de recherche ; 13. Politique et aménagement linguistique en francophonie (perspectives nouvelles) ; 14. Urbanité : expressions urbaines en francophonie ; 15. Didactique du français en contexte multilingue… ; 16. Norme linguistique, institutions de langue, Francophonies ;

Hommage : A l’occasion de ce colloque, une cérémonie d’hommage sera organisée en l’honneur du Professeur Moussa DAFF dont la contribution intellectuelle et institutionnelle dans le cadre de la Francophonie est inestimable.

Langues du colloque : Français, wolof et pulaar

Propositions de communication Les propositions de communication accompagnées d’une notice bio bibliographique (en français ou en anglais ou encore en arabe) devront comporter des indications sur : – l’auteur (nom et prénom(s), rattachement institutionnel, email) ; – l’axe thématique choisi ; – le titre de l’article ; – un résumé de 200 à 250 mots ; – les mots clés (4 ou 5 mots au maximum).

Elles devront être déposées sur le site du colloque : Francophonies, divers(c)ités, polyphonies : comment habiter le monde en plusieurs langues ? – Sciencesconf.org

Contact : colloquefrancophonie@ugb.edu.sn

Calendrier

Date de lancement de l’appel : 16 décembre 2024 Date limite de soumission des propositions de communications : 28 février 2025 Réponses du comité scientifique : 28 mars 2025 Dates du colloque : 20, 21, 23 mai 2025

Inscription au colloque

Doctorant : 25 000 F CFA

Enseignant-chercheur, chercheur et professionnel : 50 000 FCFA

Organisateur : Département de Français, Université Gaston Berger de Saint-Louis du SÉNÉGAL Avec le partenariat de l’Institut Français à Saint-Louis du Sénégal

Comité scientifique Babou DIENE, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Boubacar CAMARA, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Kalidou SY, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Moussa DAFF, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar SÉNÉGAL Alexandre GEFEN, CNRS Paris France Cécile VAN DEN AVENNE, EHESS-Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris France Ndeye Maty PAYE, Université Banjul de la GAMBIE Banda FALL, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Fidèle DIEDHIOU, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Khadidiatou DIALLO, Université Gaston Berger de Saint-Louis, SENEGAL Birahim DIAKHOUMPA, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Modou NDIAYE, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar SÉNÉGAL Naima MENNOR, Université Hassan II de Casablanca, MAROC Magatte NDIAYE, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Djidiack FAYE, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Mamadou Abdoul DIOP, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Babacar MBAYE, Kent University, USA SENEGAL Fallou NGOM, Boston university, USA SENEGAL Ndiémé SOW, Université Amadou Moctar Mbow, Dakar SENEGAL Aly SAMBOU, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Pierre FRATH, Université de Reims, FRANCE Daouda DIOUF, Université Assane Seck de Ziguinchor SENEGAL Claire RIFFARD, CNRS, France Abou Bakry KEBE, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Abdelmounim El AZOUZI, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, MAROC Ibrahima SARR, Université Gaston Berger de Saint-Louis SENEGAL Abdelhak BOUAZZA, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, MAROC

1.5 50 years of Contemporary French Civilization (North Carolina State University)

Conference Call for Papers

50 years of Contemporary French Civilization

Our Plenary Speakers:

Carnegie Mellon University

Columbia University

September 26-27, 2025

North Carolina State University

College of Humanities and Social Sciences

Raleigh, North Carolina

Organizers: Daniel N. Maroun (Illinois) and Denis M. Provencher (NC State)

Since 1975, Contemporary French Civilization (CFC) has published cutting-edge research in the interdisciplinary field of French civilization and cultural studies; the journal has also expanded its scope to Francophone studies over the past decades. In 2022, we launched the companion journal, CFC Intersections related to publishing interdisciplinary scholarship on intersectionality and the broader related notion of intersections in French and Francophone Studies. In 2025, Contemporary French Civilization (CFC) turns 50 and we are pleased to launch a call for papers for the anniversary conference that will assess and position both the field and the journal(s) for the next 50.

As always, we invite conference papers in a variety of intersecting fields that examine contemporary socio-cultural topics in the French-speaking world. We encourage paper and session proposals on French-speaking topics in: anthropology and sociology, communication, cultural and literary studies, decolonial studies, food studies, history, international studies, memory studies, philosophy, psychology, postcolonial studies, religious studies, sports studies, translation studies, women, gender, and sexuality studies, and art, including music, dance, hip hop, film and media studies, and photography.

Possible themes that are of particular interest could include:

- The state of the field of contemporary French and Francophone cultural studies

- Unexplored avenues of research in traditional literary, cinema, or cultural studies

- New areas or avenues of research not commonly explored in Global French and Francophone Studies

- Transdisciplinary French and Francophone Studies

- New methodologies or transdisciplinary methodologies for the discipline or specific areas of interest (literature or visual art, linguistics, history, sociology)

- Interdisciplinary publishing today

- The changing landscape of academia and the place of contemporary French and Francophone cultural studies

- French and Francophone studies and STEM

- French and Francophone studies and the environment, business, healthcare, the climate crisis and migration, social work and social justice, public policy and practice, technology, well-being and belonging

- The work of interdisciplinary French and Francophone cultural studies to enhance and inform the work of other disciplines, to educate administrators, and to attract students. This could include how to help them understand the relevance of our fields in helping us all tackle:

-Real-world concerns and societal challenges of the 21st century

-(Social) Media narratives and storytelling of the 21st century

-(Virtual) (Hyper) realities and perspectives of the 21st century

Paper proposals (250 words maximum, in French or English, along with a brief bio-bibliography) and proposals for complete panels (strongly encouraged) should be sent by email to conference organizers Dr. Denis M. Provencher and Dr. Daniel N. Maroun at ContemporaryFrenchCivilization@gmail.com before April 15, 2025. For complete panels, please submit contact information and bio-bibliography for all participants.

1.6 Beyond the horizon(s): the Coexistence of Tradition(s) and Innovation(s) in French and Italian (IU-Bloomington, virtual and in-person)

CFP (virtual and in-person) Graduate Student Conference, IU-Bloomington

Beyond the horizon(s): the Coexistence of Tradition(s) and Innovation(s) in French and Italian

KEYNOTE SPEAKERS

Dr. Georgia Zellou, Dr. Ioana Vartolomei Pribiag, Dr. Ara Merjian

Le thème de la conférence explore la dynamique entre traditions et innovations. La tradition et l’innovation interagissent entre elles de diverses manières, parfois conflictuelles, incluant une émulation du passé, des contestations ou répudiations vis-à-vis de la tradition, mais également de la nostalgie et de l’hantologie (la présence persistante du passé qui hante le présent). Tandis que les phénomènes culturels se révèlent être un progrès plus complexe que simple, chaque innovation devient éventuellement tradition et suscite une réponse ou une réaction innovante.

Les sujets peuvent être variés, allant de l’exploration d’innovations du passé (au Moyen-Âge, Renaissance, Baroque ou à l’ère moderne) et de leur relation avec la tradition, à l’analyse d’une œuvre ou d’un genre mobilisant une approche théorique traditionnelle ou innovatrice. Nous accueillons des projets interdisciplinaires et interculturels qui concernent le monde artistique et littéraire français et/ou francophone (africaine, caraïbe, canadienne, etc.) Les projets ou présentations peuvent porter sur différentes disciplines comme la critique littéraire, l’histoire, la théorie, la géocritique, l’étude des médias (film, bande-dessinée, jeu vidéo, etc.), l’étude sur les migrations, etc.

La conférence se déroule du vendredi 4 avril au samedi 5 avril 2025. Elle est ouverte à tous les chercheurs (plus avancés, doctorants, étudiants en master, etc.) La présentation de 20mn peut se faire en anglais ou en français. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, (et qui vivent en dehors des Etats-Unis) il y aura la possibilité d’organiser un zoom.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par email (auhalley@iu.edu) Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous envoyer votre abstract ou proposition (300 mots) avant le 25 février 2025.

IMPORTANT DATES

Paper submission deadline 25 FEBRUARY 2025

Notification(s) of Acceptance 1 MARCH 2025

Conference Held 4-5 APRIL 2025

SUBMISSION INSTRUCTIONS

Attach your document as EITHER a PDF or DOCX

In the body of your email, please attach 5 keywords to describe your submission.

Abstracts are to be no more than 300 words (references / figures do not count towards this total).

EMAIL SUBMISSIONS

auhalley@iu.edu (Audrey)

1.7 ASMCF Annual Conference 2025 (University of Kent)

ASMCF Annual Conference 2025

Call for papers

University of Kent

Canterbury Cathedral Lodge, 2-3 September 2025

Nomadismes

*Version en français ci-dessous

The 2025 ASMCF annual conference will seek to explore the concept of Nomadism(e)(s), from a wide a range of critical perspectives. The basic premise is that Nomadisms, in the form of wanderings, migrations, peregrinations, displacements, transgressions, play a key role in shaping our experiences, identities, and cultures.

The theme builds on the transgressive, transcendental, transformative, intersectional dimensions of last year’s conference on transnationality and interrogates displacements (voluntary and involuntary, directed and random, concrete and conceptual, physical and moral, conscious and unconscious, fluid, transgressive and contestatory), as means of understanding modern and contemporary French and Francophone cultures and identities.

This year’s conference, hosted by the University of Kent’s School of Cultures and Languages, will take place in Canterbury Cathedral Lodge, within the grounds of Canterbury Cathedral. Canterbury, as a major ecclesiastical centre, has been for centuries a destination and starting and stopping-off point for pilgrimages, at the intersection of many pilgrims’ trails. That status derives from its location as the nearest British city to France, historically a major stopping-off point en route to and from Rome. Canterbury moreover is at the centre of a region that has been witness to the ongoing refugee crisis at first hand, but its status as place of sanctuary for refugees is not new: a community of Strangers, as Walloons and Huguenots were known, was established in the 16th century, and the cathedral crypt has for many centuries been the gathering place of a French-speaking congregation which still meets weekly.

Suggested topics include, but are not limited to:

Pilgrimages

Peregrinations (real and narrative)

Divagations, Navigations, Vagabondages

Quests, Recherches

Centre and margins/ Centre et marges

Colonial wanderings

Meanderings

Migrations

Postcolonial identities

Fluidity and hybridity

Refugees

SDF

Limbo

(Religious, Political, Ethical) Dissent

Transgression

Nomadisme(s) in literary, visual, plastic and performance arts

Hospitality to strangers/travellers/pilgrims/wanderers

Narrative péripéties and digressions

Journeys/pathways of care

End-of-life journeys/travel

Accessibility/Mobility, Transport

Contagion

Legislative journeys/navigations

Down the (virtual) rabbit hole

Travel narratives

Journeys of discovery

Psychoanalytical journeys

(Psychedelic, pharmacological) Trips

Psychogeography

Flânerie

Dérive(s), Deviations

Tourism

Transnationalisms

Intersectionalities

Shifting identities

Nomadisme et sédentarisme

Les nomadismes selon Foucault, Deleuze, Guattari, Stiegler (et autres)

La condition nomade, Civilisations nomades

We welcome proposals for these and other topics post-1789 (in history, literary, cultural and post-colonial studies, film and media studies, medical humanities and the political and social sciences) relevant to the conference theme. Contributions can be in either French or English. Contributions from postgraduate students are especially welcome, please indicate if you would like to be considered for a bursary.

The Association encourages proposals for complete panels (of 3 or 4 speakers). These should include the names, affiliation and e-mail addresses of all speakers. One individual involved should be clearly designated as the proposer with overall responsibility for the proposed session. As well as a 250-300-word abstract for each speaker, proposals should contain a 300-word outline of the rationale for the proposed panel.

In exceptional circumstances (sustainability issues or visa issues) online presentations may be accepted, please indicate it in your proposal.

Please send proposals for 20-minute papers (250-300 words) to the conference officer Cécile Guigui at nomadismesasmcf@gmail.com by 14 February 2025.

Confirmed Keynote:

Scriptwriter, Fanny Robert

Prof. Steven Wilson (QUB)

We are exploring options for additional sessions and networking opportunities for PGR attendees.

Appel à Communications

Université du Kent, Royaume-Uni

Canterbury Cathedral Lodge, 2-3 Septembre 2025

Nomadismes

Le congrès annuel de l’ASMCF 2025 cherchera à explorer le concept de Nomadisme(s), à partir d’un large éventail de perspectives critiques. Le postulat de base est que les nomadismes, sous la forme d’errances, de migrations, de pérégrinations, de déplacements, de transgressions, jouent un rôle clé dans la formation de nos expériences, de nos identités et de nos cultures.

Le thème s’appuie sur les dimensions transgressive, transcendantale, transformative et intersectionnelle de la conférence de l’année dernière sur la transnationalité et interroge les déplacements (volontaires et involontaires, dirigés et aléatoires, concrets et conceptuels, physiques et moraux, conscients et inconscients, fluides, transgressifs et contestataires), comme moyens d’appréhender les cultures et identités françaises et dans l’espace francophones modernes et contemporaines.

La conférence de cette année, organisée par le département des cultures et des langues de l’université du Kent, se tiendra au Canterbury Cathedral Lodge, dans l’enceinte de la cathédrale de Canterbury. En tant que centre ecclésiastique majeur, Canterbury est depuis des siècles une destination et un point de départ et d’arrêt de pèlerinages, ainsi qu’à l’intersection de nombreux chemins de pèlerinage. Ce statut découle du fait que Canterbury est la ville britannique la plus proche de la France, une étape importante sur la route de Rome. Canterbury se trouve en outre au centre d’une région qui a été le témoin direct de la crise actuelle des réfugiés, mais son statut de lieu de refuge pour les réfugiés n’est pas nouveau : une communauté d’étrangers, comme on appelait les Wallons et les Huguenots, s’est établie au XVIe siècle, et la crypte de la cathédrale est depuis de nombreux siècles le lieu de rassemblement d’une congrégation francophone qui se réunit encore chaque semaine.

Les sujets suggérés comprennent, mais ne sont pas limités à :

Pèlerinages

Pérégrinations (réelles et narratives)

Divagations, Navigations, Vagabondage

Vagabondages coloniaux

Quêtes, Recherches

Centre et marges

Errance

Migrations

Identités postcoloniales

Fluidité et hybridité

Réfugiés

SDF

État Flou

Dissidence (religieuse, politique, éthique)

Transgression

Nomadisme(s) dans les arts littéraires, visuels, plastiques et de la scène

Hospitalité envers les étrangers/les voyageurs/les pèlerins/les errants

Péripéties et digressions narratives

Voyages/parcours de soins

Voyages de fin de vie

Accessibilité/mobilité, Transport

Contagion

Voyages législatifs/navigations

« Tomber dans un terrier virtuel »

Récits de voyage

Voyages de découverte

Voyages psychanalytiques

« Trip » (psychédéliques, pharmacologiques)

Psychogéographie

Flânerie

Dérive(s), Déviations

Tourisme

Transnationalismes

Intersectionnalité

Identités mouvantes

Nomadisme et sédentarisme

Vagabondages

Les nomadismes selon Foucault, Deleuze, Guattari, Stiegler (et autres)

La condition nomade, Civilisations nomades

Nous accueillons les propositions sur ces sujets et d’autres thématiques postérieures à 1789 (en histoire, études littéraires, culturelles et post-coloniales, études cinématographiques et médiatiques, humanités médicales, et sciences politiques et sociales) en lien avec le thème de la conférence. Les contributions peuvent être en français ou en anglais. Les propositions des doctorants sont particulièrement bienvenues. Veuillez indiquer si vous souhaitez être considéré(e) pour une bourse.

L’Association encourage les propositions de panels complets (de 3 ou 4 intervenants). Celles-ci doivent inclure les noms, affiliations et adresses e-mail de tous les intervenants. Une personne impliquée doit être clairement désignée comme le/la proposante avec la responsabilité globale de la session proposée. En plus d’un résumé de 250 à 300 mots pour chaque intervenant, les propositions doivent contenir un résumé de 300 mots justifiant le panel proposé.

Dans des circonstances exceptionnelles (problèmes de durabilité ou de visa), les présentations en ligne peuvent être acceptées, veuillez l’indiquer dans votre proposition.

Les propositions de contribution individuelles de 20 minutes (250-300 mots) sont à envoyer à : nomadismesasmcf@gmail.com avant le 14 Février 2025.

1.8 Francophone Perspectives on New and Radical Forms of Care

Francophone Perspectives on New and Radical Forms of Care

Call for Articles

Edited by

Dr Adina Stroia (University of Leeds) and Prof Natalie Edwards (University of Bristol)

Recent global events have made extraordinary demands on our capacities for empathy and care at an individual and societal level. Precipitated by these developments, our increased awareness of the range of subject positionalities has given rise to affective and political responses which encourage empathetic responses and urge us to learn how to be attentive to and to care for others. And yet, despite such encouragements, we see limitations to what this call to embracing arms seems to propose as well as a potential hollowness. Affective saturation could become a risk. In our attempts to care for everyone, we may in fact care for no one. If seen and felt as a sufficient gesture, putting ourselves in someone else’s shoes may actually prevent us from taking the steps necessary to actively care and then (re)act. The question of empathy and care, we propose, may also be one of translatability for representation can often be a barrier. We may understand and empathize with and care for a particular case but not understand the factors subtending it which may replicate in environments proximate to ours and in which we may generate more immediate effect.

This special issue is not simply concerned with generative forms of care but also wishes to pay special attention to forms of recognition. Our ever-developing precarious situations in the face of a structural lack of care reveal the interconnectedness of vulnerabilities. ‘Radical care’ as care which is ‘fluid and adaptable’ (Lynne Segal) to new contexts would be deployed in full awareness of these entanglements. How has care then already reconfigured itself within these limitations? What new and radical forms do these limitations create? We want to turn our and your attention to what we describe as ‘infra-care’, since the crisis of care happens at a micro-level as well and then propagates, often with seismic force and to drastic consequences. We propose ‘a gestuelle du care’ that could take on a myriad of forms, from the microscopic to the macroscopic scale that could benefit a healthy evolution of society and ensure a future for our endangered planet. We acknowledge a conceptual structure of empathy and care that consequentially moves from and through recognition, attention, action, and reflection.

The proposed special issue draws on a kaleidoscopic understanding of care as refracted through the lenses provided by multiple thinkers, including Pascale Molinier’s definition of care as ‘ne peut pas ne pas’, Sandra Laugier’s understanding of care ‘as attention to ordinary life’ and Joan Tronto’s proposal that ‘we can recognize care when a practice is aimed at maintaining, continuing, or repairing the world’. ‘L’ethique du care’ has overall proven resistant to translation in a Francophone context and has thus maintained a transnational dialogue that invites us to reflect on its evolving dynamics and its position at the intersection of interdisciplinary studies. This special issue proposes to bring into dialogue voices that question and expand the limits as well as the limitations of a politics of empathy and care while looking at its newly acknowledged and future forms by asking a series of structuring questions:

o How have the limitations imposed on care generated new or radical forms of care?

o Does empathy and the provision of care in the form of sustained attention hinder structural change?

o How does care translate at a micro and macro level?

We invite proposals for articles that engage with the contemporary Francophone realm and pertain to the spheres of literature, visual art, film, philosophy, critical theory, activism, and beyond. Below, we offer a series of themes and questions which we wish to open out in this special issue. The list serves as a springboard yet it proposes by no means to be exhaustive and we invite proposals following lines of thought outside the ones listed below. If your article does engage directly with one or more of the strands listed, please feel free to indicate this in your abstracts.

L’éthique du ‘care’ in France : translation and translatability

Negative affect in care relations

Queer kinship, family abolition and the provision of ‘radical care’

Reconfiguring understandings of (after)care in BDSM contexts

Temporalities of empathy and care

Care in the workplace

Spaces of empathy and care as lieux de mémoire

The ‘nanny state’ and government intervention

Parenting, childlessness, and (self)-care

Caring for the environment

Please send an abstract (in English or French) of 300-400 words and a short biography of 100-150 words to both Dr Adina Stroia (a.stroia@leeds.ac.uk) and to Prof Natalie Edwards (natalie.j.edwards@bristol.ac.uk) by 9 February 2025.

1.8 Alice Diop’s Cinema: (Re)formulating the Real (Duke University)

Appel à communications

Le cinéma d’Alice Diop : (Re)formuler le réel

Center for French and Francophone Studies

Duke University

11 avril 2025

En présence d’Alice Diop

English version to follow.

Ces cinq dernières années, Alice Diop s’est imposée comme une figure majeure du cinéma mondial. Le passage du documentaire à la fiction, dont témoigne son plus récent film Saint Omer (2022), lui a permis de remporter un succès considérable aussi bien auprès du grand public que des critiques et des universitaires. Au cours de cette première journée d’étude entièrement consacrée à l’œuvre de la réalisatrice, qui sera des nôtres pour l’occasion, nous souhaitons aborder les différents enjeux politiques, sociétaux et cinématographiques de son travail, ainsi que le dialogue intermédial et transatlantique dans lequel il s’inscrit. À travers une approche théorique plurielle, il s’agira de questionner la construction du regard et la responsabilité éthique engendrés par une telle entreprise.

Voici une liste de pistes d’étude non restrictive :

- Espaces, identités et migrations

- Les lieux explorés dans les films de Diop s’opposent à la violence hégémonique en faisant place aux voix et corps diasporiques ou issus de diasporas, plus particulièrement africaine et maghrébine (La Permanence). Au prisme de points vues multiples, de narrations fragmentées, son œuvre cinématographique dévoile les inégalités créées par les partages territoriaux (Nous). L’exclusion économique, géographique et raciale est donnée à voir comme intrinsèquement liée à l’organisation des structures urbaines dans lesquelles les personnages réels et fictionnels de Diop tiennent des postures à la fois marginalisées socialement et esthétiquement omniprésentes. L’habitation des lieux, l’occupation de l’image, la reconfiguration des espaces du cinéma témoignent d’un désir de circulation libre et égalitaire.

- Faits, fictions et subjectivisation

- L’approche documentaire de Diop ne cesse de jouer de la distance et des échelles dans son approche de la subjectivité et du contact humain. Dans Saint Omer, elle questionne ainsi la possible adaptation d’un fait divers à travers un brouillage des frontières entre réel et fiction. Son cinéma déploie diverses stratégies d’hybridation, telle l’autocitation présente à travers ses courts et ses longs métrages. En intégrant également des archives personnelles et familiales aux références journalistiques, Diop déhiérarchise les sources historiques.

- S’inscrire dans l’histoire : « le goût de l’archive »

- Les films d’Alice Diop affirment une volonté d’inclusion qui passe par une nécessité de représentation et surtout de reformulation singulière et collective. Son cinéma fortement marqué par une dimension politique et éthique appelle non seulement à une déconstruction de l’espace mais aussi à une négociation du temps, de l’histoire et des archives. Le public est confronté à l’inscription de l’altérité comme processus essentiel de la possibilité d’une histoire et d’une culture communes.

- Littérature et filiations

- Que ce soit dans l’héritage de Michel Leiris, de François Maspero, de Marguerite Duras, de Pierre Michon, ou encore sa collaboration avec Pierre Bergounioux dans Nous, Diop inscrit son cinéma au sein de la littérature de langue française. Toutefois, les filiations directement ou indirectement revendiquées portent les traces d’une circulation transatlantique et d’une volonté de déplacement du canon. Les liens entre le travail de Diop, l’afro-féminisme en France et les féministes noires américaines dont elle cite l’influence, Robin Coste Lewis, Patricia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw, bell hooks ou Audre Lorde, sont révélateurs d’une vision qui ne saurait être limitée aux dichotomies usuelles et qui se fait véritable opératrice de traduction.

- Une caméra féministe

- L’œuvre d’Alice Diop permet de penser le cinéma comme technique de transmission d’un savoir situé tel que l’ont articulé les philosophies féministes, notamment Donna Haraway. Les techniques qui sont employées dans son œuvre, particulièrement la voix hors-champ de la réalisatrice qui rend sensible les modulations de ses questions (Vers la Tendresse et La Mort de Danton), permettent un passage de la théorie à l’incarnation cinématographique. Nous cherchons donc à comprendre de quelle manière les différentes caractéristiques du savoir situé (le recours au témoignage, à l’anecdote, à l’intime et à la critique des discours dominants) redéfinissent les pratiques audiovisuelles et narratives.

Prière d’envoyer vos propositions de communication avant le 1er mars 2025 aux adresses suivantes :

mathilde.savard-corbeil@duke.edu

Une décision vous sera transmise au plus tard le 10 mars 2025

Les frais de séjour et de déplacements devront être pris en charge par les participants et les participantes. Les repas de groupe seront fournis.

Call for Papers

Alice Diop’s Cinema: (Re)formulating the Real

Center for French and Francophone Studies

Duke University

April 11th, 2025

Over the past five years, Alice Diop has established herself as a major figure in world cinema. Her transition from documentary film to fiction, reflected in her most recent film Saint Omer (2022), was a critical, academic and popular success. In this first conference entirely dedicated to the work of the director, who will be joining us for the event, we aim to address the various political, societal and cinematographic issues at stake in her work, as well as the intermedial and transatlantic dialogue it both manifests and operates. Through an interdisciplinary theorical approach, we will question the construction of the gaze and the ethical responsibility engendered by such an undertaking.

The following is a non-restrictive list of topics and concepts:

- Spaces, Identities and Migrations

- The places explored in Diop’s films oppose hegemonic violence by making room for diasporic voices and bodies, particularly from Sub-Saharan Africa and the Maghreb (La Permanence). Through the prism of multiple viewpoints and fragmented narratives, her cinematographic work reveals the inequalities created by territorial divisions (Nous). Economic, geographic and racial exclusion are seen as products of urban structures, in which Diop’s real and fictional characters hold positions that are both socially marginalized and aesthetically omnipresent. The inhabitation of places, the occupation of images and the reconfiguration of cinematic spaces testify to a desire for free and egalitarian circulation.

- Facts, Fictions and Subjectivity

- Diop’s documentary approach never ceases to play with distance and scale in her treatment of subjectivity and human contact. Similarly, in Saint Omer, she questions the possible adaptation of a fait divers by blurring the boundaries between reality and fiction. Her cinema deploys various hybridization strategies, such as self-citation present in her short and feature-length films. By integrating personal and family archives to journalistic references, Diop de-hierarchizes historic sources.

- A place in History: “The Allure of the Archives”

- Alice Diop’s films assert a desire for inclusion, which requires representation and, above all, singular and collective reformulation. Her films, marked by a strong political and ethical dimension, call not only for a deconstruction, but also for a renegotiation of time, history and archives. Viewers are confronted with the inscription of otherness as an essential process in the possibility of a common history and culture.

- Literature and Filiation

Whether it’s through the claimed heritage of Michel Leiris, François Maspero, Marguerite Duras, Pierre Michon, or her collaboration with Pierre Bergounioux on Nous, Diop inserts her cinema within French and Francophone literature. However, directly or indirectly claimed filiations bear witness of a transatlantic circulation and a desire to displace the canon. The links between Diop’s work, Afro-feminism in France and the Black American Feminists whose influence she mentions, such as Robin Coste Lewis, Patricia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw, bell hooks and Audre Lorde, reveal a vision that cannot be confined to usual dichotomies.

- A Feminist Camera

Alice Diop’s work allows us to think of cinema as a technique for transmitting situated knowledge, as articulated by feminist theorists, notably Donna Haraway. The techniques employed in her work, including the director’s voice-over, which reveals the modulations of her questions, enable the passing from theory to cinematic embodiment. We therefore seek to understand how the various characteristics of situated knowledge – i.e. the use of testimony, anecdote, intimacy and the critique of dominant discourses – redefine audiovisual and narrative practices.

Please send your proposals before March 1st, 2025, to the following emails:

mathilde.savard-corbeil@duke.edu

A decision will be made by March 10th, 2025, at the latest.

Participants’ travel and accommodations are at their own charge. Group meals will be provided.

1.9 Queer Creoles in French and Francophone Contexts (MLA 2026)

This panel explores queer language use across borders and cultural contexts, which includes, but is not limited to creolization, language accumulation, and translanguaging. This is a guaranteed session. Send 250-word abstract and bio by March 13, 2025 to Denis Provencher: dmproven@ncsu.edu

1.10 ReFocus: The Films of Nabil Ayouch

ReFocus: The Films of Nabil Ayouch

Edited by Siham Bouamer (University of Cincinnati) and Salim Ayoub (Webster University)

Call for chapter proposals

Deadline for proposals: 15 February 2025

Deadline for first draft of chapters: 15 October 2025

From Mektoub (1997) to Everybody Loves Touda (2024), Nabil Ayouch’s body of work offers a compelling lens through which to interrogate the sociocultural and structural dynamics of contemporary Moroccan society. His films engage with issues such as social and cultural alienation, sex work, poverty, and resistance and often focus on marginalized subjectivities that are rarely represented in mainstream media. Ayouch is also recognized for his social engagement, particularly through the Ali Zaoua Foundation or Les étoiles de Sidi Mimoun cultural center, where he creates cultural and educational opportunities for marginalized youth in Morocco. His efforts extend beyond social activism; Ayouch also plays a key role in advancing the Moroccan film industry. Programs like Ali N’Productions and Media Films Development focus on fostering local talent, but also supporting the growth and recognition of Moroccan cinema internationally. The filmmaker has long been a polarizing figure. While praised for pushing the boundaries of Moroccan cinema and addressing tough social issues, he also faces criticism for what some see as unrepresentative and exploitative portrayals of Morocco.

Despite the local themes of Ayouch’s films and the criticism of his work, the filmmaker has found considerable success on the global stage. Ayouch’s prominence in the film industry is evident through the international financial support his films have garnered. For instance, his most recent film, Everybody Loves Touda, is a co-production between Morocco, France, Belgium, Denmark, the Netherlands and Norway. The global appeal of Ayouch’s work is also reflected in its availability on global streaming platforms. Perhaps the most well-know example, Much Loved (2015), banned in Morocco for its controversial depiction of sex work, was sold to Netflix. Ayouch’s global success invites a deeper critical assessment of the factors shaping the reception of his films, whether domestically or internationally. It is certainly important to remain critical of the implications of his global reception, while at the same time recognizing the complexities of his transnational reach. For example, his work reveals a transnational dimension that transcends the postcolonial paradigm often associated with Moroccan cinema. Despite the filmmaker’s upbringing and direct connection with France and his forced association with a constructed and monolithic Arab homogeneity, he challenges any confinement to oversimplified cultural, national, and regional identities in his films.

This edited volume aims to bring together a collection of interdisciplinary scholarly essays that examine various aspects of Ayouch’s work. We invite scholars to submit proposals that explore the diverse thematic, aesthetic, and production dimensions of Nabil Ayouch’s cinema, with particular attention to his transnational approach and its implications for both Moroccan and global cinematic landscapes. In addition to his directorial achievements, we are also interested in his contributions as a producer and writer, particularly in collaborative projects with filmmaker Maryam Touzani. Topics may include, but are not limited to:

- Social realism in contemporary Moroccan cinema

- Cultural identity and hybridity

- Urban spaces and marginality

- Cinema as social commentary

- Resistance and resilience

- Creativity and social change

- Intersections of religion and society

- Gender dynamics

- Sexuality and queerness

- Youth and education

- Cinematic technique and style

- Global perspectives and international co-productions

- Ethics of representation in filmmaking

- Production and distribution

- Transnational and global impact

- Transnational solidarity and resistance

- The politics of language and multilingualism

- International film festivals

- Belonging and displacement

- Decolonial and postcolonial criticism

Please send a 450-word proposal to Siham Bouamer (bouamesm@ucmail.uc.edu) and Salim Ayoub (salimayoub@webster.edu) by February 15, 2025. Accepted proposals will be notified by March 1. The first draft of chapters will be due on October 15, 2025. The volume will be published by Edinburgh University Press in the ReFocus series on international directors. Series editors are Robert Singer, Gary D. Rhodes and Stefanie Van de Peer.

1.11 ‘My Kingdom for a Frame!’: Contextual Dilemmas in French and Francophone Studies (Kings College, Cambridge)

‘MY KINGDOM FOR A FRAME!’

CONTEXTUAL DILEMMAS IN FRENCH AND FRANCOPHONE STUDIES

CAMBRIDGE FRENCH GRADUATE CONFERENCE

CALL FOR PAPERS

King’s College, Cambridge – 22nd April 2025

Keynote: Dr Doyle Calhoun (Cambridge)

The recent history of criticism illustrates a deep love — and contempt — for the contextual analysis of culture, be this textual, visual, theatrical, or social. Consistently, historical and political modes of reading have been confronted by what literary theorists Wimsatt and Beardsley describe as the ‘intentional fallacy’; or, by a ‘hermeneutics of suspicion’ first inspired by Paul Ricœur’s readings of Marx, Freud and Nietzsche, and echoed by Louis Althusser’s ‘lecture symptomale’.

In nineteenth-century France, we witness myriad attitudes towards the relationship between art and context: most famously, critic Sainte-Beuve proposes biographical criticism as a sure means of finding an author’s intention, a method Marcel Proust rejects in his celebrated book of essays, Contre Sainte-Beuve. In the twentieth century, Julia Kristeva argues that art in general, and narrative in particular, are essentially revolutionary, as they overthrow authoritative discourses. In an attempt to emancipate the former from the latter, Kristeva’s Tel-Quel colleague Roland Barthes famously questions the relation between artwork and author.

From D.H. Lawrence’s instruction to trust ‘tale’ and not ‘teller’ through to I. A. Richards’ Practical Criticism and Susan Sontag’s Against Interpretation, the anglophone world also plays host to contextual debates of all kinds. In historiography, the ‘contextualist’ approach of ‘Cambridge School’ historian Quentin Skinner questions the hermeneutic frameworks proposed by post-structuralism (Foucault) and deconstruction (Derrida) to assert that we can salvage authorial intention from even the remotest of texts.

More recently, the enquiry continues. Bruno Latour introduces his ‘Actor-Network-Theory’ with a dialogue between a student and a professor, who explains that context is ‘simply a way of stopping the description when you are tired or too lazy to go on.’ Questioning how literary critics use context, Rita Felski quotes Latour’s evocation of architect Rem Koolhas: ‘Context stinks!’ Building on these insights, Michaela Bronstein highlights criticism’s discomfort towards the transtemporal persistence of art.

However, in our contemporary conjuncture of far-right relativism and contingent universalism, a new question arises: in periods of crisis, is context necessary? Since the appearance of the novel, and in particular the roman psychologique (Mme. de La Fayette), through to the surge, in the early 1980s, of so-called ‘beur fiction’ (Mehdi Charef), and more recently texts engaged with diverse social experiences (Édouard Louis, Alice Zeniter, Tal Madesta), is it possible to think without context? Should we want to? What would happen if we tried?

We invite postgraduate students (PhD, Master’s etc.) to consider these themes with reference to the full range of historical time periods covered by French and Francophone Studies. The question of context is manifold, as is its timeline, and we invite you to interpret it broadly: methodological inquiry, textual analysis, critical, political, historical, and social readings are all welcome.

In addition to those introduced above, papers may consider (but are not restricted to) the following topics:

- Ideology in literature/art

- Tensions between contexts/areas/focuses

- Problems in methodology: clashes, rifts, discrepancies

- Historicism versus trans-historicism

- Literary theory as political thought

- Contexts of contemporary crisis: rethinking practice

- Indifference and disregard

- Spatiality, powerlessness, political writing and résistance

- Economies of ignorance/knowledge

Abstracts of no more than 250 words should be submitted via the following Google Form by midday on the 3rd of March, 2025: https://forms.gle/hdZYwWkjg98ygjSb9

If you have any questions please get in touch with the convenors (Maddison Sumner, Tobias Barnett and Duarte Bénard da Costa) at cambridgefgc2025@gmail.com

1.12 Movement (University of South Carolina)

7th Annual “Cultural Carolina” Graduate Student Conference

Languages, Literatures and Cultures’ Graduate Student Association (LLCGSA)

Department of Languages, Literatures and Cultures

UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA

“MOVEMENT” (April 3-4, 2025)

Call for Papers – Extended deadline: Feb. 10th, 2025